IT・科学

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

日本メーカーの存亡 突破口は「好奇心資本主義」

自分の専門性という基盤を生かして、異分野の人々と同じ土俵で対話する自信があるか。そう問われたときに、胸を張って「ある」と答えられる読者はどれくらいいるだろうか。自信を持つためのカギは、さまざまなモノやコトに興味を持つ「好奇心」にある。今後10年超にわたるICT(情報通信技術)やエレクトロニクス業界の長期トレンドを予測したレポート『メガトレンド2015-2024 ICT・エレクトロニクス編』(日経BP社)の著者である川口盛之助氏と山本一郎氏が、これから拡大する市場や、企業・技術者の在り方を語り合う対談の第3回。今回は、技術者として、ビジネスパーソンとして、どのように未来を見ていくべきかに、2人の奇才が迫る。

山本 最近、メカトロニクス系の会社さんに呼ばれて、「これからどうしたらいいんでしょう」と聞かれることがよくあります。でも、そう言われると「いや、あなたはどういう人生を送ってきたんですか」と聞き返さざるを得ないのです。

「あなたはこれまでの人生の中で、どういう多様性を見てきましたか。それに対して、どういう感情を抱きましたか」と。「その過程でどういう危機感を持っていて、どう生き残りたいですか。それを今からお話しするのだと思いますが、自分の中で落とし込みができていますか」という所まで話をします。

相談していただく人たちの悩みは「今、自分たちがどういう商品を前に立てていくべきか分からない」ということです。例えば、テレビメーカーであれば、「テレビは単なる映像受信機ではなく、コミュニケーションのツールの一つでもあります。みなさんは、映像を使ってどういうコミュニケーションを取ろうと思っていて、そのために必要なテレビはどんなものですか。ユーザーにとって、必要とされるであろうテレビの機能に落とし込んでいますか」という話をします。

でも、そういう対話の中でハードウエア企業は、「ある道具の特定の機能面だけを切り取って、その機能を生かすためにものづくりをしている」と感じます。そこから脱却しようとしない印象が強いんです。

投資家/ブロガー/経済ジャーナリストの山本一郎氏(左)、盛之助 代表取締役社長の川口盛之助氏(右)(写真:加藤康、以下同じ)

――なるほど。

山本 既に出来上がった特定の世界観にずっと浸っていて、ほかの世界に興味がない。そういうイメージです。何となく、エレクトロニクス系やメカトロニクス系の会社ではテクノロジーに興味を抱いていない人が多い気がします。特にマネジメント層で。

別に「スマホ時代にガラケーを使っているからいかん」というようなレベルの話ではなくて、「人としてのアンテナを高くして情報を得て、それを咀嚼して」という部分に無頓着な人が結構います。

――それは昔ながらの大企業の部長さんとか、そういうイメージですか。

山本 「そんなにぬるい感じでしたっけ」と思うんです。もうちょっと、みなさんハキハキと考えて、新興国に行けと言われたら明日にでも飛んでいっちゃう感じではなかったでしたっけ。 どこかの大学に新技術の情報があったら、即アポで訪問する人たちだったはずなのに…。

川口 企業が人材をリクルートする際に最も大変で、採用後にトレーニングできないことが一つあります。それは「好奇心」です。だから、面接試験で一番見抜かなければならないのは、「この人は本当に好奇心がある人なのか」ということです。もともと好奇心がない人は、どんなに叩いても出てこない。

インテリジェントな仕事では1人で千人力のことができるわけだから、そういう意味ではものすごく乱暴な言い方をすると、1000人に1人の好奇心がある人をどれだけ捕まえられるかに企業の存亡が懸かっています。「好奇心資本主義」のような感じです。

PR -

最高の酒に杜氏はいらない 「獺祭」支えるITの技

パリのソムリエも絶賛する日本酒「獺祭(だっさい)」。高品質の大吟醸酒として国内外で人気が高まっている。まさに匠の技の極致だが、その酒蔵に杜氏の姿は無い──。匠頼りの製造現場の旧弊を改め、IT(情報技術)で匠の技術を極めれば可能性は無限だ。ITでグローバル競争に挑む先進企業の取り組みを2回に分けて紹介する。

[上]写真1 建築中の旭酒造の新しい酒蔵。高さ59mで地上12階、地下1階。完成は2015年4月の予定で、これにより「獺祭」の生産能力は3倍以上に高まる(写真:菅敏一、以下同じ)

[下]写真2 旭酒造が生産する純米大吟醸酒「獺祭」の製造ラインの一部山口県岩国市の山間、半径5km以内に住む人はわずか250人。そんな過疎の集落に似つかわしくない地上59mの高層の建物が姿を現しつつある(写真1)。

驚くことに、これは酒蔵なのだ。旭酒造という名は知らなくても、「獺祭(だっさい)」と聞けばピンと来る人は多いだろう(写真2)。欧米でも高い評価を受ける最高品質の純米大吟醸酒は、この地で造られている。過疎の集落と巨大な酒蔵はミスマッチだが、獺祭の製造工程も従来の酒造りとは程遠い。徹底したデータ管理によって造られているのだ。

日本企業、特に製造業はビジネスのIT化とグローバル化の波に洗われ、輝きを失いつつある。iPhoneがサービスと組み合わさり大成功を納めたように、時代の流れは「モノからコト(サービス)」。ものづくりだけでは高い付加価値を生み出しにくくなってきた。一方で、新興国の企業が低価格を武器に追い上げ、日本製品の市場を侵食している。

残念ながら日本企業は、新たなビジネスモデルを創ることや、価格勝負で戦うことは総じて苦手だ。では何を武器とすべきか。それこそ、本来の強みであるジャパンクオリティー、つまり日本品質、製造業なら“匠の技”が生み出す高品質だ。人の技量だけに頼ることなく、ITやデータの活用によりコストを下げつつ、品質をさらに磨き込めば国内だけでなく世界と戦える。

■杜氏に逃げられ改革断行

獺祭が今、大変な人気だ。獺祭は大吟醸酒のみで、最高級品は720ミリリットルで3万円を超える。高額商品であっても品薄で、直販では2カ月待ちの状態だ。

2014年4月に来日した米国のバラク・オバマ大統領に安倍晋三首相がプレゼントしたのも、この獺祭。米国やフランスなどにも輸出しており、パリの一流レストランのソムリエにも絶賛される。旭酒造の売上高は2014年9月期で49億円だが、前期に比べ26%も伸びた。

-

7年で寂しく退場、もう1つの「エコポイント」

エコ・アクション・ポイントサービス終了のご案内――。今年1月、会員向けに突然、「重要なお知らせ」と題したメールが配信されてきた。エコ・アクション・ポイントとは、エコ商品の普及を目的に、2008年に政府主導で誕生した「もう1つのエコポイント」だ。

環境省の補助事業からスタートして7年。運営を担ってきたジェーシービー(JCB)は「認知度を十分に高められなかった」と撤退の理由を説明する。政府が支援し、大手企業が手掛けていながら、挫折したその姿には、環境マーケティングの難しさがのぞく。

■家電エコポイント始まり、存在かすむ

環境省もキャラクターを使い、普及を支援したが……(昨年8月の都内のイベント)

スタートは華やかだった。2008年10月に環境省が開いたイベント。集まった報道陣を前に、斉藤鉄夫環境相(当時)は電球型蛍光灯をエコバッグを使って購入するパフォーマンスをみせた。08年7月には地球温暖化問題が主要テーマになった北海道・洞爺湖サミット(主要国首脳会議)が開催され、環境問題がかつてないほど注目されていた。その中でエコ・アクション・ポイントも、ある程度の関心は集めていた。

しかし、試練はすぐにやってくる。「エコポイント」と聞くと、09年から始まった省エネ性に優れた家電を購入するとポイントが付与された制度を思い浮かべる人が圧倒的に多いはずだ。エコ・アクション・ポイントの存在は早々にかすんでしまった。

さらに、試練は続いた。民主党政権が実施した「事業仕分け」でエコ・アクション・ポイント事業は廃止と判定されてしまう。11年度からは環境省が作ったガイドラインにのっとり、環境省の委託先だったJCBが運営する民間事業に衣替えした。

JCBの仕組みは14ケタの数字でポイントを管理するものだった。参加企業の「エコ商品」を買うと、14ケタの数字が書かれたシートが付いてくる。購入者が数字を専用ページに入力すると、ポイントが加算される仕組みだ。

ポイントがたまれば、参加企業が提供する景品と交換できる。11年当時、JCBの担当者は30万人弱だった登録者を1年で100万人に増やす目標を掲げた。しかし会員数は今も33万人足らずのまま。参加企業の増加は鈍く、ポイントシートを目にする機会は増えなかった。

-

Google NowのオープンAPIはSiriやCortanaにとって厄介な存在に

Google Nowのおかげでグーグルはより快適となるだろう

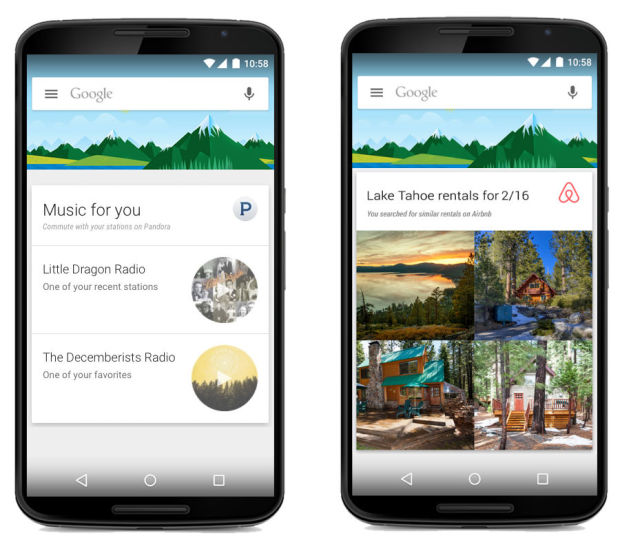

グーグルのパーソナル・デジタル・アシスタントはかなり強力なものになりつつある。Google Now はウェブサイトを勧めたり、用事や人との約束を忘れずに通知したり、全Androidユーザーのパーソナル・デジタル執事となってくれる。このオープンAPIが、まもなく開発者に提供される予定である。14日のSXSW で、プロダクト・ディレクターのアパルナ・チェナプラガダは聴衆にそう語った。

ほぼ全種類のアプリがGoogle Nowと連携し、より適切な通知やおすすめがユーザーに提供されるだろう。つまり、グーグルはデジタル通知の混乱にあえぐアップルやマイクロソフトを出し抜く可能性があるということだ。

ユーザー・アクティビティに基づくおすすめ機能

Google Nowの予想能力は2012年に初めてサービスを開始して以来、よりスマートになってきたとチェナプラガダは語った。Google Nowチームは、当初どの通知やアプリが最も役立つかを推測するのみだったが、ユーザーやアクティビティ・データを広く獲得して以降、Google Nowのおすすめの精度を上げてきた。

だが、グーグルがオープンAPIを提供すれば、Google Nowと連携しようとするアプリや通知はますます増えるだろう。Google Nowはアプリ利用におけるパターンに基づいて、各ユーザーに最適な通知を決定することになる。

既に30以上のサードパーティー・アプリとGoogle Nowが連携している例

十分にスマートなようではあるが、実際にGoogle Nowがどう動作するかはまだ不明だ。Android Wearのスマートウォッチで、私はまだ通知をスワイプして非表示にしている。Google Nowで不要だと設定したものについてもだ。Google Nowのおすすめ成功率は毎日65から75%といったところだろう。サードパーティー・アプリが増えて競争が高まれば、ノイズを取り除き、重要度の高い通知を見つけるのはユーザーにとって難しくなるはずだ。

SiriとCortanaに続いてGoogle Nowが登場

だが、チェナプラガダはグーグルが今後半年から1年の間にオープンAPIを本格的に展開する予定だと述べている。既にチームはGoogle Nowと連携する30以上のサードパーティー・アプリで実験を続けているのだから、問題を解決するには十分な期間だ。…

-

ヘッドライン : 疲れ目で悩む現代人にオススメ!手軽にアイケアできるコイズミ エアーマスク発売!

スマホ業界の最新情報をチェックできる「スマホヘッドライン」!

日々忙しい毎日を送られている方のために、話題情報の見出しをまとめてお届けします。

移動時間や休憩時間などのちょっとした空き時間にチェックしてくださいね。

元の記事を読む