IT・科学

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

エレコムのiPhone 6/6 Plusを縦横自由に使えるスタンド付きレザーケース「PM-A14PLF360」を試す

エレコムが販売する、iPhone 6用360°回転スタンド機能付きソフトレザーカバー「PM-A14PLF360」シリーズを試してみました。

日本でデザインされた「Vluno」シリーズの製品です。

iPhone 6 Plusモデル「PM-A14LPLF360」シリーズも販売されています。「エレコムのiPhone 6/6 Plusを縦横自由に使えるスタンド付きレザーケース「PM-A14PLF360」を試す」の続きを読む

PR -

ビクター、ポイント10倍でプレゼントも当たる「春のハイレゾまつり」開催中

ビクターエンタテインメントは、ハイレゾ音楽専門の配信サイト「VICTOR STUDIO HD-Music.」にて「ビクター春のハイレゾまつり」を開催している。期間は4月30日23時59分まで。

同キャンペーンは、3月14日に開催した「ビクターロック祭り」を記念したもの。VICTOR STUDIO HD-Music.内で1ポイント1円として利用できるHDMポイントを、期間中、ビクターアーティスト全作品の購入金額100円ごとに、通常の10倍にあたる10ポイント付与。また、ビクターアーティストのアルバム購入者の中から抽選で30人に3500ポイントをプレゼントする。そのほか、抽選でビクターグッズをプレゼントする企画も実施されている。

キャンペーンの対象となるビクターアーティストはVictor Entertainmentページ内で確認できる。

なお、キャンペーンへのエントリーは不要。期間内のアルバム購入で自動的に抽選の対象となる。ポイントプレゼントについては、当選者へのポイント加算で発表に代えるほか、ビクターグッズについては後日キャンペーンサイト内で発表するとのこと。 -

現役女子大生が「ウェアラブルデバイス」をデザインしたらこうなった!

現役女子大生が「ウェアラブルデバイス」(身に着けられるデジタル端末)のデザインを行い、そのお披露目会が3月17日に東京・渋谷で行われました。この企画は、リクルートテクノロジーズの研究開発機関「Advanced Technology Lab」とのコラボレーションにより実現したもの。イベントには実際にデザインの開発に携わった現役女子大生9人が登場し、自分が担当したデバイスのデザインへの思いをそれぞれに語りました。

始めに登場したのは「スパイラル型ブレスレット」。先端にピンクゴールドとラインストーンをあしらいました。ラインストーンのサイズも、1つ1つ違うサイズにといったこだわりようです。

続いては「タイル型バングル」。これは配色に特にこだわったデザインで、このバングルを着けたまま海や山に行っても違和感のない色を選んだとのことです。カラーはグリーン・ブルー・オレンジの3種類。

「ファーブレスレット」は、女性らしく・従来にないデザイン、かつ普段のファッションと合わせて使えるデザインを意識して作られました。色は白・黒・茶色の3種類。手首がふわふわに包まれて、猫ちゃんみたいなファッションです。

「べっ甲バングル」はカジュアルに着けれるようにとデザイン。シンプルな服装にもよく合い、ベルト部分が太いので華奢な手元を演出できます。

「フラワーブレスレット」は、全体的につるつるとした素材で、生活防水も兼ねた仕様。中にブリザードフラワーとラメが入っており、花と葉の間に距離を持たせ立体的に見えるよう工夫されています。色はピンク・ブルー・ホワイトの3色です。

まだまだいきます。「スリムタイプブレスレット」は、「科学×おしゃれ」を追求した6角形のブレスレット。6角形の由来は6個の炭素原子からなる正6角形の「ベンゼン環」だそうです。「リケジョ」にはこの6角形が今大人気なのだとか。ベルト部分は細めで、繊細さを表現しています。

「シュシュ」はベルト部分を柔らかな素材にすることでヘアゴム兼ブレスレットでの使用を実現。シュシュのベルト部分をさりげなく編み込みにしてボリューム感を出しています。

そして最後は「ベンゼン環タイプ」「ロケットタイプネックレス」「スノードームタイプ」。「ベンゼン環タイプ」は「スリムタイプブレスレット」と同様「ベンゼン環」がモチーフとなっており、金属部分には自分の好きな文字が彫刻できます。… -

メダカを用いて臓器が立体的に形成される仕組み解明

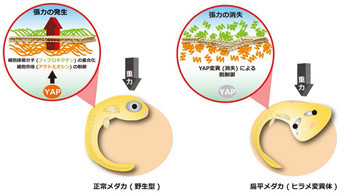

東京医科歯科大学は3月17日、扁平メダカを解析し、重量下で潰れない3次元臓器の形成に関わる遺伝子を特定したと発表した。

同成果は英バース大学の古谷-清木誠 博士の研究グループとオーストリア IST のハイゼンベルグ 博士、東京医科歯科大学難治疾患研究所発生再生生物学分野の仁科博史 教授ら、大阪大学、慶応大学、広島大学、名古屋大学、英オックスフォード大学、米ウイスコンシン大学の共同研究によるもの。3月17日付けの国際科学誌「Nature」に掲載された。

生物を構成するさまざまな組織は整然と配置されることで機能する臓器を形成するが、生物がどのように重力に抵抗して身体の形作りをするのかはこれまで謎とされていた。例えば、ヒトの眼球はレンズがカップ型をした網膜の中心に配置されることで機能するが、レンズや網膜組織が独自の3次元構造を取り、正しく配置するメカニズムは解明されていない。

今回の研究では、体全体が扁平になるメダカ変異体を解析した。解析の結果、細胞内で遺伝情報の読み取りを調節する分子YAPの変異が原因であることが判明。YAPタンパク質が消失すると、細胞張力が低下し、重力に抵抗できなくなり、3次元構造をとる組織が崩壊することが明らかとなった。

この結果により、YAPが細胞骨格アクトミオシンネットワークの重合・脱重合を調節する遺伝子の発現調節を通じて、細胞張力を制御する仕組みが存在することがわかった。さらに、組織・臓器を正しく配置できないのは、細胞張力が低下したことで、接着の働きをする細胞外基質フィブロネクチンに異常が生じるためであることも突き止めた。この細胞張力制御メカニズムは、ヒトでも同様であることが確認され、脊椎動物の臓器形成に共通したメカニズムであると考えられるという。

現在、iPS細胞を目的細胞に分化誘導する研究が推進されているが、立体的な組織や臓器を作ることは未だ困難な状況にある。今回の研究成果は、細胞張力制御の観点からこの問題解決の糸口となることが期待される。

今回解析をした扁平メダカは組織が3次元の形状を失っているだけでなく、配置も異常な状態にある

-

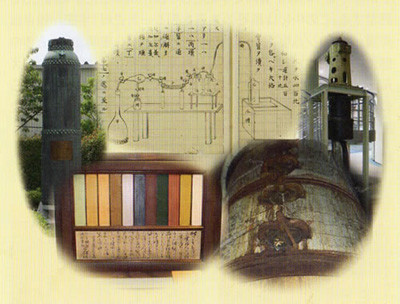

化学遺産に宇田川榕菴の資料など5件

日本化学会は化学遺産として、早稲田大学が所蔵する宇田川榕菴(うだがわ ようあん)(1798~1846年)化学関係資料など5件を新たに選んだ。化学遺産は、化学と化学技術に関する歴史資料の保存と利用を推進するため、2010年から始まった。6回目の認定で、計33件となった。推薦や応募があった全国24件から、同学会化学遺産委員会(委員長・植村榮京都大学名誉教授)の委員らが実地調査して、歴史的価値がある資料を選んだ。5件のうち、日本の化学工業の発祥に関わる資料が4点を占め、身近な商品の源流を示す遺産が目立った。植村榮委員長は「こういう資料をよくぞ残してくださった」と関係者に感謝した。3月27日(金)午後に千葉県船橋市の日本大学船橋キャンパスで開かれる日本化学会で市民公開講座(参加無料)を開き、新たに化学遺産になった5件について専門家が解説する。

化学遺産の新たに認定された5件は次の通り。

「早稲田大学所蔵の宇田川榕菴化学関係資料」。『舎密開宗(せいみかいそう)』(1837~47年)の著者として知られる化学の開拓者、宇田川榕菴の足跡を示す資料群は主に武田科学振興財団杏雨書屋(きょううしょおく)と早稲田大学図書館に所蔵されている。前者は化学遺産第1号として2010年に認定された。今回は、早稲田大学の資料の価値を評価し、『舎密開宗』の草稿や校正本など計38点を化学遺産とした。榕菴自筆の彩色のヒポクラテス像や顕微鏡も含まれる。同図書館webページ上の古典籍総合データベースに公開されている。「工業用高圧油脂分解器(オートクレーブ)」。油脂化学工業の近代化は油脂の分解技術の開発で始まった。1910年に設立されたライオン石けん工場は、ドイツから銅製オートクレーブを輸入して、ヤシ油から高品質な脂肪酸とグリセリンを作ることに成功した。この脂肪酸から日本初の高純度な洗濯石けんが製造され、広く普及した。化学遺産として認定されたオートクレーブは高さ4m外径1mで、ライオン平井事業所(東京都江戸川区)に現存する。国内最古で、油脂化学工業の近代化の創成期を物語る貴重な資料である。「日本の工業用アルコール産業の発祥を示す資料」。工業用アルコールは発酵法が主流を占める。国内では酒造会社が1934年と35年に生産を始めた。その後、ガソリンの代用燃料確保と農村振興を目的に、1938~42年にイモを原料とする国営13工場が全国で続々と建設され、無水アルコールが大規模に生産されるようになった。このうち、鹿児島県の旧国営出水アルコール工場(現・日本アルコール産業出水工場)のもろみ塔、静岡県の旧国営磐田アルコール工場(現・日本アルコール産業磐田工場)の蒸留塔の棚段2点を認定した。「日本の塗料工業の発祥を示す資料」。塗料の国産化は日本ペイントの前身の光明社が1881年に設立されたことに始まる。1878年に高純度亜鉛華の製法を確立し、翌79年には洋式塗料の堅練り塗料の製造に成功した。さらに、塗装現場で希釈する必要のない溶解塗料を開発し、塗料が広く普及するきっかけとなった。光明社は1898年、日本ペイント製造と改称し、塗料メーカーへと発展していった。日本ペイントホールディングス(大阪市)には、光明社で製造された亜鉛華など、塗料工業の発祥と変遷を示す資料類が保存されている。「日本のナイロン工業の発祥を示す資料」。米デュポン社のカロザースが1935年に発明したナイロン繊維の衝撃は日本にも及び、東洋レーヨン(現・東レ)などが戦中に工業化を図った。戦後まもなく東洋レーヨンはデュポンとナイロン技術援助契約を締結し、51年にナイロン糸の本格生産を開始した。静岡県三島市の東レ総合研修センターに多数保管展示されている関係資料のうち、42年に日産5㎏の溶融紡糸に成功したナイロン紡糸機、戦後の本格生産に使われた紡糸機、開発期のナイロン見本と製品などを化学遺産とした。

写真1. 新たに化学遺産に認定された5件の集合写真(提供:日本化学会)

写真2. 化学遺産になった工業用高圧油脂分解器(オートクレーブ)=東京都江戸川区のライオン平井事業所(提供:日本化学会)

関連記事

「化学遺産に櫻井錠二の資料など6件」

「『化学遺産』に幻の元素“ニッポニウム”資料など」